4. Les côtes Saint-Eustache, Sainte-Angélique et Sainte-Marguerite

par Marc-Gabriel Vallières

Article publié dans La Feuille de Chêne, juin 2025, pages 36-39.

Il y a de cela une dizaine d'années, nous avions commencé une série d'articles intitulés Les Chroniques de l'Augmentation au sujet de cette partie de la seigneurie de la Rivière-du-Chêne appelée l'Augmentation(1). Doit-on rappeler que l'Augmentation de la seigneurie des Mille-Îles, quoique située géographiquement au Nord de la seigneurie de Blainville, avait été accordée aux seigneurs de Saint-Eustache, c'est-à-dire aux propriétaires de la seigneurie de la Rivière-du-Chêne. Comme nous l'avions vu, c'est ainsi que les terres de la côte Saint-Lambert qui correspond aujourd'hui à la partie centrale de la municipalité de Saint-Sauveur-des-Monts avaient été concédées par la famille Lambert-Dumont dans leur manoir de Saint-Eustache.

Nous examinerons aujourd'hui un recoin de la seigneurie dont très peu d'entre nous connaissent l'histoire, ni même l'existence et que j'appelle à la blague «Saint-Eustache-des-Montagnes». Il s'agit des côtes Saint-Eustache, Sainte-Angélique et Sainte-Marguerite, situées au Nord-Ouest de la paroisse de Saint-Colomban et qui constituent aujourd'hui la majeure partie de la municipalité de Mille-Isles, le long de la route 329 entre Lachute et Morin-Heights.

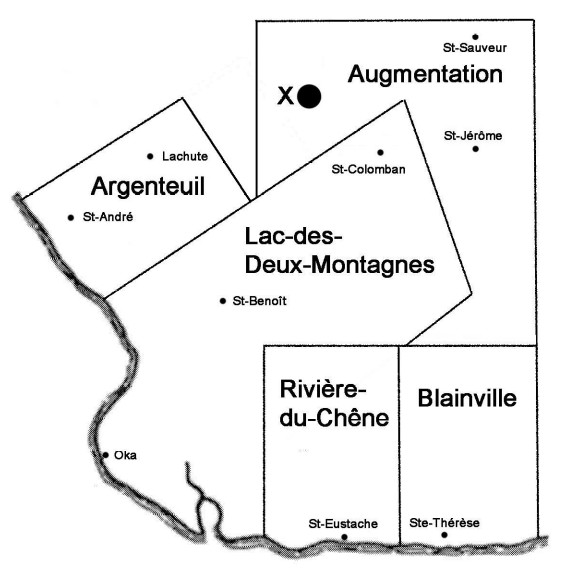

Pour bien comprendre la logique derrière l'existence de cette partie du territoire, référerons-nous au plan ci-contre. Nous voyons bien que l'Augmentation n'a aucun lien physique avec la seigneurie de la Rivière-du-Chêne, même si elle relève des seigneurs de Saint-Eustache. Suite à une chicane de bornage entre les Sulpiciens et la famille Lambert-Dumont, le domaine du Lac-des-Deux-Montagnes avait été amputé d'un coin de territoire du côté de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac, au profit de la Rivière-du-Chêne(2). Pour compenser cette perte, l'Augmentation a été concédée en contournant le domaine des Sulpiciens pour atteindre ce qui constitue aujourd'hui le Mont-Gabriel, au Nord de Saint-Sauveur.

L'arpentage de ces nouveaux territoires a permis de définir du côté Est les côtes Saint-Godefroy et Sainte-Elmire, dans l'actuelle municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Lambert et Saint-Gabriel dans la paroisse de Saint-Sauveur et, à l'extrémité Ouest au dessus d'Argenteuil, les côtes Saint-Eustache, Sainte-Angélique et Sainte-Marguerite. La zone constituée par ces trois dernières côtes est marquée d'un «X» sur le plan. On comprend facilement pourquoi elle sera plus tard intégrée au comté d'Argenteuil lors de la définition des circonscriptions électorales, plutôt qu'au comté de Terrebonne comme Saint-Jérôme ou Saint-Sauveur ou au comté de Deux-Montagnes, comme Saint-Colomban.

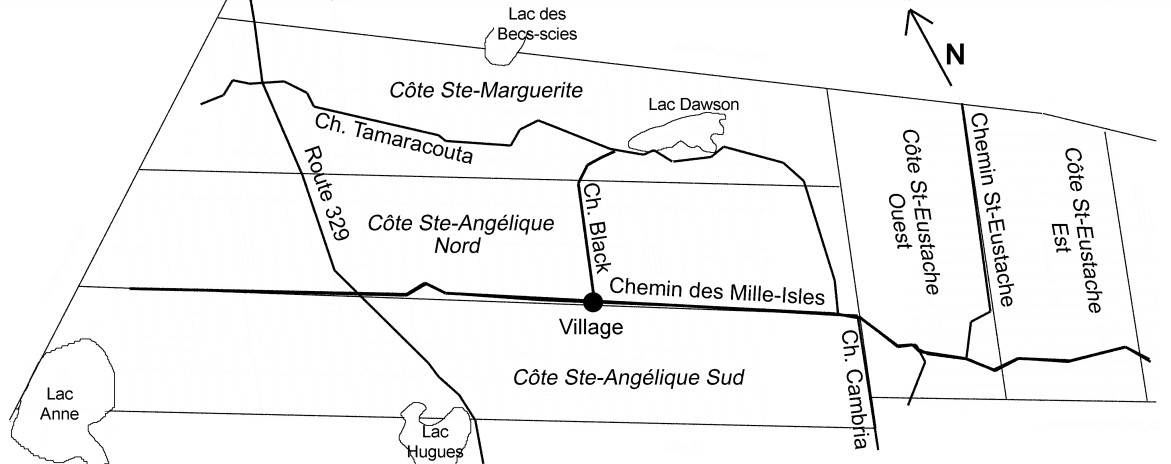

La côte Sainte-Angélique est une côte double, c'est-à-dire avec deux rangées de terres de chaque côté du chemin et se nomme aujourd'hui chemin des Mille-Isles, dans la municipalité du même nom, entre la route 329 à l'Ouest et l'intersection du chemin Cambria à l'Est. La côte Sainte-Marguerite correspond à l'intégralité du chemin Tamaracouta alors que la côte Saint-Eustache porte toujours son nom, au Nord-Est du chemin des Mille-Isles. Cette dernière n'est cependant qu'un petit chemin de terre que Google n'a même pas encore cartographié! En parcourant ce coin reculé des Laurentides, peu de gens se doutent que le développement de ce lieu a été organisé au XIXe siècle à partir du village de Saint-Eustache.

Plan de la municipalité de Mille-Isles en 2025

Il convient ici de rappeler qu'au décès de Louis-Eustache Lambert-Dumont en 1807, les deux tiers des seigneuries de la Rivière-du-Chêne et de l'Augmentation vont en héritage à son fils Eustache-Nicolas et l'autre tiers à sa fille Angélique, épouse d'Antoine Lefebvre de Bellefeuille. Lors du partage des rentes des différentes côtes entre les deux héritiers, les côtes Sainte-Angélique, Sainte-Marguerite et Saint-Eustache échoient à Angélique. Elles feront à partir de ce moment partie intégrante du patrimoine de la famille de Bellefeuille. Ce n'est cependant que quarante ans plus tard en 1844 que les terres de ces côtes commencent à être concédées par Joseph Lefebvre de Bellefeuille, fils d'Angélique Lambert-Dumont(3).

L'origine ethnique des premiers défricheurs de ces trois côtes du Nord-Ouest de l'Augmentation mérite d'être mentionnée. Les terres sont en effet toutes concédées à des anglophones par le seigneur de Bellefeuille. Pourquoi cela ? Un des deux accès à la région était le chemin venant de Lachute(4) dans le comté d'Argenteuil, l'actuelle route 329. Or les terres de cette région étaient occupées principalement par des colons originaires des îles britanniques ainsi que par des Loyalistes venus des États-Unis lors de la guerre d'indépendance américaine. Rien de plus normal dans ce contexte que ce soient les fils d'agriculteurs anglophones de Lachute et de Saint-André qui demandent au début du XIXe siècle à se voir concéder des terres dans les nouvelles côtes qui s'ouvraient vers le Nord, d'autant plus que la paroisse de Saint-Colomban située à proximité était déjà peuplée d'Irlandais anglophones.

C'est la côte Sainte-Angélique qui devient le principal centre de développement. Comme les nouveaux colons commencent à défricher cette côte en 1844, il faudra un certain temps avant que ne s'effectue l'organisation sociale. Vers 1860, les Anglicans, les Presbytériens et les Méthodistes veulent doter leur patelin de lieux de culte, plutôt que d'avoir à se rendre à Lachute. En 1861, une église anglicane est construite au coin de la montée aujourd'hui connue sous le nom de chemin Black. Curieusement, ce n'est que l'année suivante que le terrain sera acquis par la communauté(5). Cette église a été remplacée en 1956 par l'église actuelle. Son cimetière conserve cependant la majorité des tombes anciennes.

La communauté presbytérienne n'est pas en reste puisqu'en 1869 un terrain est acquis juste en face de l'église anglicane pour y ériger un premier temple protestant(6). Cet immeuble existe toujours au milieu de son cimetière, au 1261 du chemin des Mille-Isles. La communauté méthodiste suit enfin en 1877 en construisant son église un peu plus à l'Ouest(7), au coin de l'actuelle route 329. Cet immeuble n'existe plus aujourd'hui mais son cimetière a été déplacé d'une centaine de mètres pour l'élargissement de la route. Autre vestige communautaire de cette époque, la petite école construite vers 1860 et qui a fonctionné jusqu'en 1955 a été conservée(8) et vient d'être entièrement restaurée par la municipalité(9).

La maison de Samuel Dawson, pionnier de la côte Sainte-Marguerite,

au 681, chemin Tamaracouta, construite vers 1860 (photo MGV, 2019)

Au XXe siècle, la côte Sainte-Marguerite a connu à chaque été une grande fréquentation. L'association des Scouts du Canada achète en effet quatre terres près du lac Dawson dans la côte Sainte-Marguerite en 1921 et y développe un vaste camp pour servir de lieu de rencontre pour les divers clubs de scouts(10). On forge alors artificiellement le nom de Tamaracouta pour ce camp, laissant croire à un terme autochtone mais n'ayant aucune signification dans les langues des premières nations! Le vocable a ensuite été officiellement donné par la municipalité à l'ancien chemin de la côte Sainte-Marguerite. Le camp a fermé ses portes en 2018 et la région a repris sa quiétude d'antan.

Les trois côtes ont graduellement perdu leur vocation agricole. La nature a repris ses droits et les anciennes maisons ont dorénavant une vocation essentiellement résidentielle et de villégiature. Quant à l'origine eustachoise de la région, plus personne ne s'en souvient...

________________

(1) Les trois premières parties ont été publiées dans La Feuille de Chêne de février et juin 2014 et de février 2019.

(2) Voyez à ce sujet l'article de Germain Lalande, «Une histoire de bornage qui dure près d'un siècle», dans Cahiers d'histoire de Deux-Montagnes, vol. 3, no 4, août 1980, pages 1-26.

(3) Devant le notaire Stephen Mackay père, de Saint-Eustache. BAnQ, CN606-S31.

(4) L'autre accès étant le chemin venant de Saint-Jérôme.

(5) Greffe du notaire Henry Howard, minute 1858, 16 mai 1862, vente d'une partie du lot 15 du Sud de la côte Sainte-Angélique par John Pollock au recteur et aux gardiens de l'Église anglicane de la seigneurie des Mille-Îles. BAnQ, CN606, S52.

(6) Greffe du notaire Vital Mathieu, minute 349, 10 mai 1860, vente par Thomas Campbell, forgeron de Mille-Isles, à John Riddle, Thomas Taylor et Thomas Wilson, «trustees» de la Congrégation presbytérienne de Mille-Isles. BAnQ, CN606,S55.

(7) Greffe du notaire Vital Mathieu, minute 1989, 15 juin 1877, vente par Robert Beatty à William Good, Henry Hammond, Robert Beatty, William Karr et James Thompson, «trustees» de l'Église méthodiste du Canada pour Mille-Isles. BAnQ, CN606,S55.

(8) Stock, Sandra, «Maple Grove School, Mille Isles, Argenteuil County», dans Quebec Heritage News, juillet-août 2005.

(9) Pour plus de détails sur les immeubles historiques de Mille-Isles, on peut consulter les pages «maisons anciennes de Mille-Isles» dans la section La région d'Argenteuil du site web Patrimoine-Laurentides à l'adresse https://mgvallieres.com/Mille-Isles/index.html.

(10) Registre foncier du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil, cadastre de la municipalité de Mille-Isles, lots 182 à 185.